Botero, Munch, Matisse, Cartier-Bresson.

A ROMA, L’UNIVERSO DI BOTERO

È "Omaggio a Mantegna", opera del 1958, creduta perduta per decenni e poi ritrovata recentemente dalla figlia dell'artista Lina Botero, tramite Christie’s, ad aprire il percorso della mostra “Botero”, la più grande dedicata all’artista mai realizzata in Italia, ospitata a palazzo Bonaparte, a Roma, fino al 19 gennaio. Organizzata da Arthemisia, in collaborazione con la Fernando Botero Foundation e in partnership con la Fondazione Terzo Pilastro - Internazionale e Poema, l’esposizione, curata da Lina Botero, figlia dell’artista, e Cristina Carrillo de Albornoz, riunisce oltre 120 opere – inclusi vari inediti - tra dipinti, acquerelli, sanguigne, carboncini, sculture, eseguiti in oltre sessant’anni di carriera. Cuore del percorso, il legame con l'Italia, come si evince sin dalla prima opera, appunto. Così, anche il tributo alla Fornarina di Raffaello Sanzio e all'arte di Piero della Francesca.

Non mancano, però, rimandi alla tradizione colombiana. E alla storia dell'arte ispanica. Nel percorso, spicca, mai esposta prima, una versione dell’infanta da “Las Meninas” di Velázquez, che Botero ha sempre conservato nel suo studio.

E anche la corrida è investigata attraverso le riletture di Goya e Picasso. Poi, la religione, il circo, la natura morta, il mito. La vita ripensata attraverso l'arte per cercare anche una via di fuga dalla sua durezza. Un'alternativa alla ferocia dell'uomo. In mostra, anche opere sulle torture di Abu Ghraib. «L'arte - diceva – è un linguaggio universale che può trasmettere messaggi ed emozioni senza bisogno di parole». E può – a volte deve – far riflettere.

PENELOPE, TRA MITO E ATTUALITÀ

Penelope che tesse giorno e notte. Penelope che attende il ritorno di Ulisse per tornare a vivere. Penelope che si deve difendere dall’assedio dei Proci, che in lei non vedono altro che uno “strumento” di potere. Così la figura di Penelope, moglie di Ulisse, ci è stata tramandata dal mito. O forse no. Penelope non era semplicemente in attesa, esercitava il suo potere. A rivoluzionare il punto di vista sul mito è la mostra "Penelope", a cura di Alessandra Sarchi e Claudio Franzoni, con l’organizzazione di Electa, ospitata al Parco archeologico del Colosseo, alle Uccelliere farnesiane e al Tempio di Romolo, a Roma, dal 19 settembre fino al 12 gennaio.

Più di cinquanta le opere esposte a ricostruire la complessità della figura antica e delle sue successive riletture, tra arte e letteratura. Nel percorso, anche un omaggio a Maria Lai. A fare da trait d’union, ovviamente, la tessitura, come pratica muliebre, per tradizione, ma anche arte, dunque strumento di espressione e denuncia.

Ad accompagnare il percorso, il catalogo Electa, incentrato, appunto, sulla fortuna di Penelope nella cultura occidentale. Stesso editore per la riedizione nella collana Pesci Rossi del volume "Le ragioni dell’arte", dialoghi tra Giuseppina Cuccu e Maria Lai. Ed Electa firma anche il ciclo di incontri “Esistere come Donna. Dialoghi e lezioni su donne, artiste, battaglie e archetipi femminili”, realizzato con Fondazione Fondamenta e i curatori del percorso espositivo. Gli incontri si terranno nel Foro Romano presso la Curia Iulia, a partire dal 21 settembre, e fino a dicembre.

MIRÒ NELLA CAPITALE

Dipinti, tempere, acquerelli, disegni e ceramiche, oltre ad una serie di opere grafiche, libri e documenti: sono oltre cento le opere che compongono il percorso della mostra “Miró – Il costruttore di sogni”, curata da Achille Bonito Oliva, Maïthé Vallès-Bled, Vincenzo Sanfo, prodotta da Navigare Srl e ospitata a Roma, al Museo della Fanteria, fino al 23 febbraio. Attraverso una selezione di opere, si racconta l’avventura nella gioia di vivere di Miró, il cantore del calore, del segno, e dell’aspetto gioioso e ludico dell’arte. Sono sette le sezioni nelle quali è articolato l’iter. “Litografie” punta l’attenzione sulla passione dell’artista per la grafica e sulle molte illustrazioni realizzate per libri di poesia e racconti. “Pittura”, invece, guarda ai dipinti di Mirò e alla capacità del colore di farsi orizzonte, a comporre interi universi: solari, dinamici, fantastici. Emozionanti. Poi, la sezione “Ceramica”, a partire dalla collaborazione con il ceramista Artigas. Un focus è dedicato alla rivista “Derrier le Miroir”, edita da Aimé Maeght, per cui ha realizzato varie opere grafiche. Ancora, “Manifesti”, con la stampa d’arte di Mourlot. A chiudere il percorso è il focus “Miró e i suoi amici”, che guarda ai legami creati con Max Ernst, Jean Arp, Pierre Bonnard,Paul Eluard, Picasso e Salvador Dalí. Senza dimenticare Man Ray, Tristan Tzara e Andre Breton.

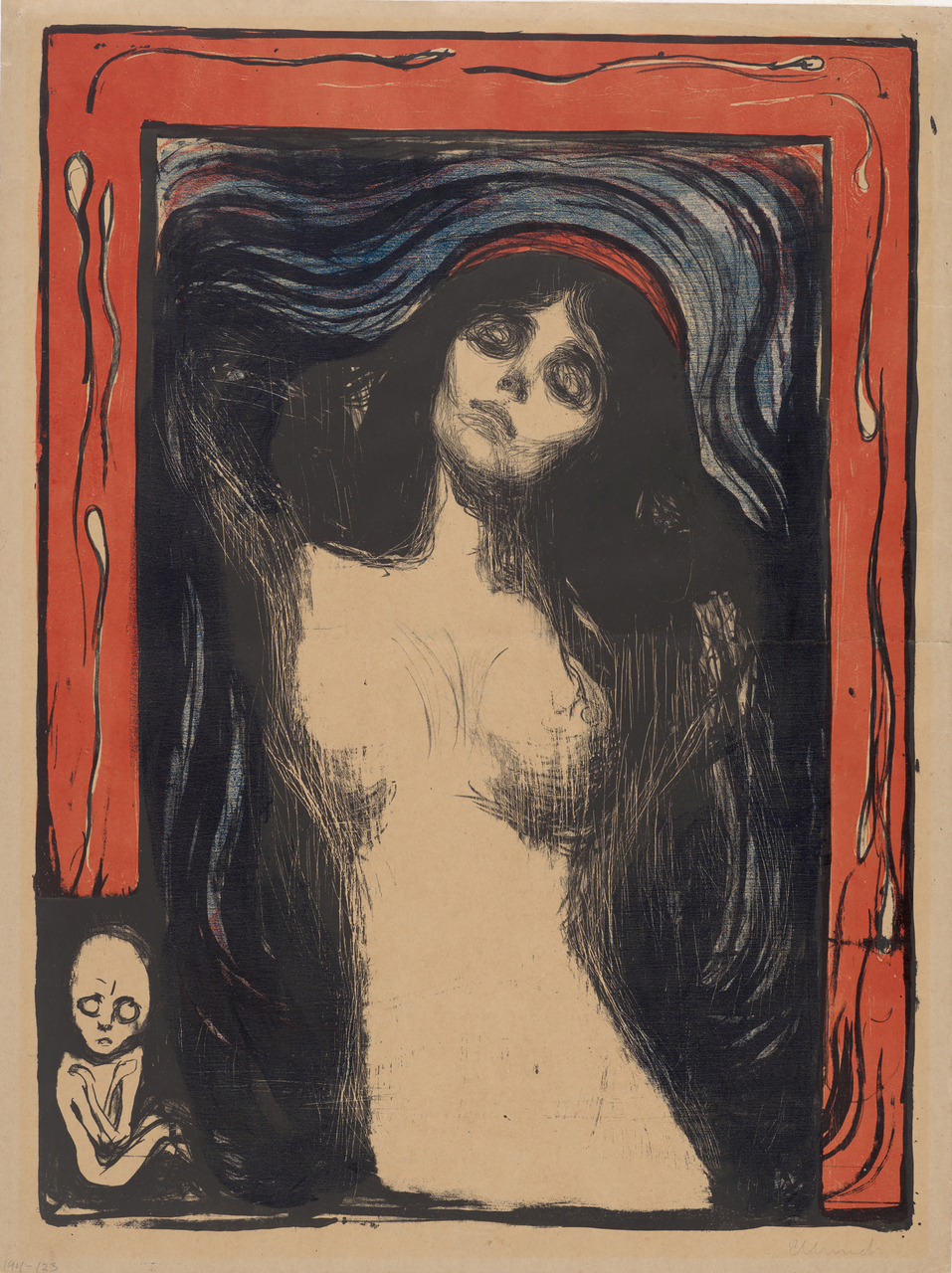

A MILANO, LE EMOZIONI DI MUNCH

Sono le emozioni – soffocate, investigate, dimenticate e poi lasciate libere di esplodere – il primo tema della ricerca di Edvard Munch. «Con la mia arte ho cercato di spiegare a me stesso la vita e il suo significato, ma anche di aiutare gli altri a comprendere la propria vita», diceva l’artista. A dare forma a quell’universo intimo, frastornante, di fatto ancora poco indagato, è la mostra “Munch. Il grido interiore”, curata da Patricia G. Berman con Costantino D'Orazio prodotta da Arthemisia con il museo Munch di Oslo, che, a quarant’anni dall’ultima mostra a Milano, riporta le opere dell’artista in città, precisamente a Palazzo Reale, fino al 26 gennaio. Il dolore prende forma per poi superarla e farsi sensazione, alimentata dalla sofferenza reale, sperimentata sin dall’infanzia, in tutta la sua ferocia. Munch, infatti, ha perso la madre a cinque anni, poi la sorella e il padre. Senza dimenticare la tormentata relazione con la fidanzata Tulla Larsen, i problemi con l’alcol e tanto ancora. Nei volti che dipinge senza sguardo, dunque, pare esserci in realtà il desiderio di non vedere, nell’incapacità di fronteggiare sentimenti che travolgono, dei quali è il colore a farsi misura. E “onda”. Ecco allora la litografia de L’Urlo, che di questa poetica è l’espressione più nota, quasi un manifesto.

Sono cento opere a comporre il percorso. E a raccontare il bisognodell'artista di confrontarsi con le forze della Vita, che siano negli abissi dell’animo o nella natura, che raffigura nella Sala dei Festival dell'Università di Oslo. Ecco allora il grido che nasce dallo spirito e si propaga fino a trovare la sua eco nel mondo. È l’invisibile il vero oggetto della sua ricerca. L’essenza dell'esistere, al di là di forme e “confini”. Ecco perché i corpi si “deformano” e diventano altro da sé, nel tentativo di dare spazio al sentimento, creativo o distruttivo che sia, comunque in costante divenire.

PICASSO, LO STRANIERO

A Palazzo Reale, a Milano, dal 20 settembre al 2 febbraio, “Picasso lo straniero”, a cura di Annie Cohen-Solal, e Cécile Debray. Arte, politica e attualità si intrecciano nell’intento di offrire punti di vista inediti su vita e “visioni” dell’artista. Più di novanta opere, oltre a documenti, foto, lettere e video, portano in primo piano il carattere di “eterno straniero” dell’artista spagnolo a Parigi agli inizi del Secolo scorso. L’iter rimarca la ricerca di identità artistica di Picasso, ponendo il tema in dialogo con le urgenze della contemporaneità. A riprova di questo stato, le ricerche della polizia, che l’aveva schedato proprio perché estraneo.

MIKE BONGIORNO E LA RIVOLUZIONE DELLA TV

A cento anni dalla nascita, Milano dedica la prima grande mostra a Mike Bongiorno. A Palazzo Reale, fino al 17 novembre, l’esposizione “Mike Bongiorno 1924-2024”, curata da Nicolò Bongiorno e Alessandro Nicosia con la consulenza di Daniela Bongiorno, racconta l’uomo e la sua carriera, portando in primo piano il carattere rivoluzionario delle sue sperimentazioni televisive. Documenti personali, foto inedite, copioni originali, cimeli artistici e premi, oggetti e ricordi, alcuni mai esposti prima, e un video di Aldo Grasso, consentono di ricostruire, attraverso vita e “sguardi” del conduttore, anche il costume del Paese, nei decenni, tra desideri e fantasie.

Nell’iter, alcune ricostruzioni scenografiche, da uno studio radiofonico americano anni Quaranta alla sala Tv di un bar anni Cinquanta, fino alla cabina rossa e bianca di Rischiatutto o alla ruota di La ruota della fortuna, riprodotta in scala per l’occasione, dando così ai visitatori la possibilità di “sentirsi” giocatori.

LIGABUE A BOLOGNA

Ligabue, dal 21 settembre al 30 marzo, è anche a Bologna, a Palazzo Albergati, per l’esposizione-evento “Antonio Ligabue. La grande mostra”, la più grande realizzata sull’artista. Nel percorso, che segue un andamento cronologico, sono riuniti più di cento opere, tra oli, disegni e sculture – vari gli inediti - e un album di disegni inedito. Si va così dal primo periodo, compreso tra 1927 e 1939, caratterizzato da colori tenui e scene agresti, al secondo, tra 1939 e 1952, con una rifinitura analitica della rappresentazione. Il terzo periodo, tra 1952 e 1962, mostra un segno vigoroso e vede la realizzazione di molti autoritratti, eseguiti a investigare i differenti stati d’animo. Tra i lavori raramente esposti, proposti nel percorso, Circo all’aperto, Castelli svizzeri, Crocifissione e il pastello a cera, matita e china su carta Leopardo e antilope e indigeno.

Grande attenzione sarà dedicata all’album di disegni che Ligabue ha realizzato mentre soggiornava nell'ultimo periodo della sua vita alla locanda “La Croce Bianca”, perduto per anni, ritrovato da poco e qui esposto per la prima volta. In mostra anche un album di figurine Liebig del 1954, di recente scoperta, da cui Ligabue prese ispirazione per alcuni dei suoi lavori.

PARMA CELEBRA CORREGGIO

Parma omaggia Antonio Allegri, il Correggio e, a cinquecento anni dalla conclusione del ciclo di affreschi della grande cupola della basilica di San Giovanni, nell’omonimo monastero benedettino, fino al 31 gennaio, propone un percorso multimediale alla scoperta della sua arte. L’installazione “Il Cielo per un istante in terra”, generata dal progetto fotografico di Lucio Rossi, consente di osservare da vicino le opere sulla cupola, come non sarebbe possibile fare in condizioni normali. Si possono così dunque apprezzare i dettagli dell’opera, la tecnica, le sfumature. Al Monastero di San Paolo, ad accendersi di nuovi sguardi è la Camera della Badessa, con la realtà aumentata di “Hortus Conclusus 2.0: storia e sviluppo del Monastero di San Paolo”. Attraverso un visore VR MetaQuest il visitatore potrà immergersi nei paesaggi antichi e vedere le connessioni fra i due monasteri. Anche qui, si potranno osservare dettagli altrimenti impossibili da cogliere, “muovendosi” con i joystick all’interno delle opere.

MESTRE PER MATISSE E LA LUCE DEL MEDITERRANEO

Luce e colore per rivestire le forme. Disegno per tracciare l’orizzonte, dare corpo alle fantasie. Al sogno. Il Centro Culturale Candiani, a Mestre, dal 28 settembre al 4 marzo, ospita la mostra “Matisse e la luce del Mediterraneo”, a cura di Elisabetta Barisoni. Oltre cinquanta opere permettono di investigare l’importanza del disegno nell’opera di Matisse e la forza del Mediterraneo come musa, orizzonte e teatro ideale della sua arte. Sono sette le sezioni. Si comincia con La modernità viene dal mare, La Luce del Mediterraneo, L’età dell’oro, Il Mediterraneo, un paradiso unico, appunto, a illustrare la sua ricerca di “luce” e, si badi, di una luce precisa, concreta, definita. A queste si aggiungono i focus sul decorativo e l’ornamento, le linee moresche, le figure femminili come odalische, la ricerca del piacere. Nizza, Arles, Saint-Tropez diventano gli scenari di una ricerca senza tempo. A chiudere l’iter sono i papiers découpés.

L’ITALIA DI CARTIER-BRESSON

L’importanza che l’Italia ha nella sua ricerca e nelle sue “visioni” è al centro della mostra “Henri Cartier-Bresson e l’Italia”, a cura di Clément Chéroux e Walter Guadagnini, dal 28 settembre al 26 gennaio a Rovigo, a Palazzo Roverella. Si tratta della monografica più importante dedicata all’autore nel nostro Paese. Circa duecento fotografi, nonché giornali, riviste, volumi, lettere, ricostruiscono il legame con l’Italia, dagli anni Trenta a quando Cartier-Bresson ha abbandonato la fotografia, negli anni Settanta. Si comincia, dunque, con il primo viaggio italiano, insieme all’amico André Pieyre de Mandiargues, e alla sua compagna, Leonor Fini. Poi, all’inizio degli anni Cinquanta, si reca in Abruzzo e Lucania. E ancora, i viaggi – numerosi – tra gli anni Cinquanta e Sessanta, con gli scatti realizzati per le grandi riviste illustrate dell’epoca, come “Holiday” e “Harper’s Bazaar”. Ecco allora Roma, Napoli, Venezia, ma anche Ischia e la Sardegna. E ancora, Matera, dove ritorna a distanza di vent’anni.